Chamonix et le portage en montagne

RUBRIQUE : L’alpinisme, Les gens d’ici, Les métiers

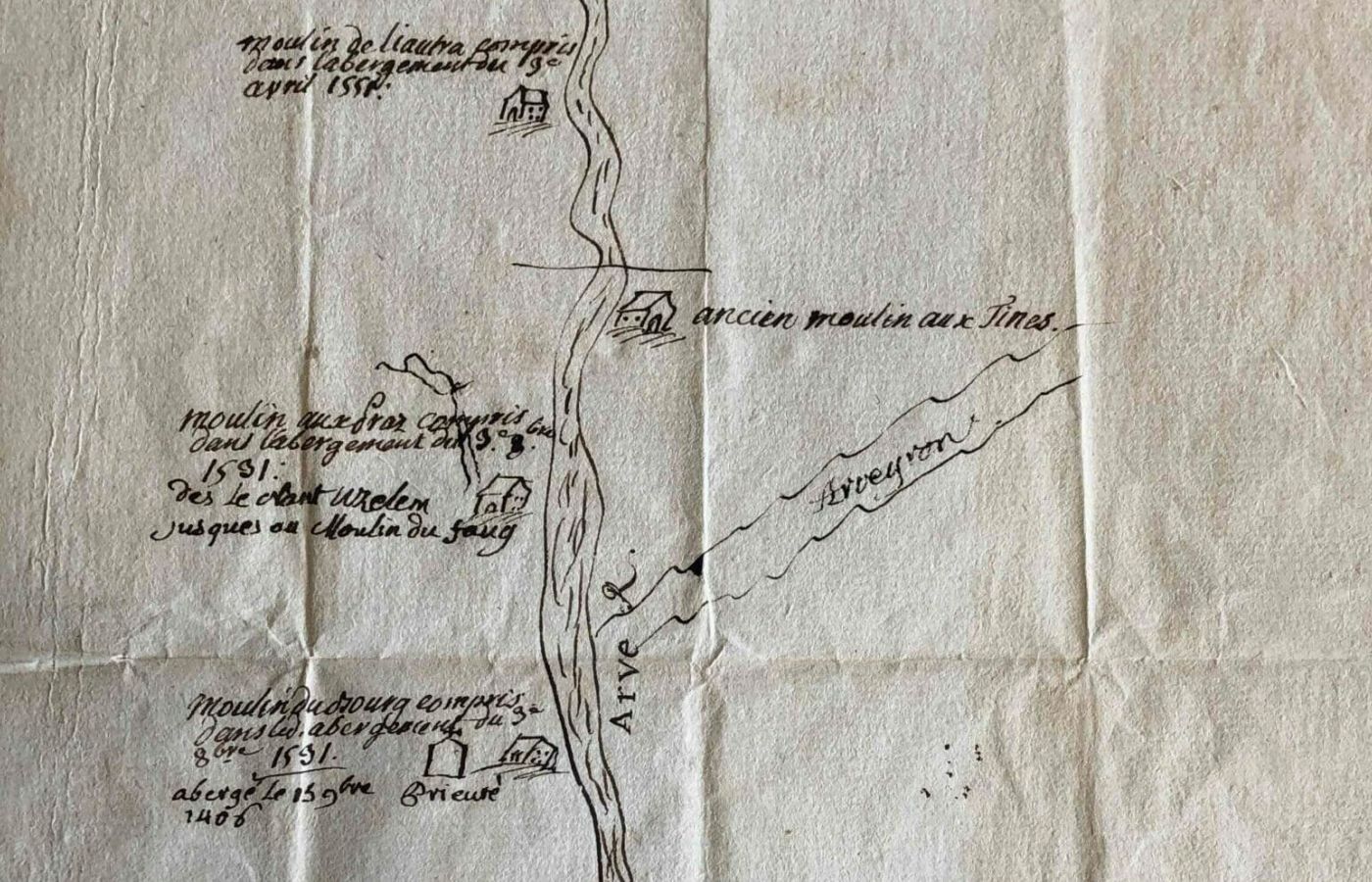

Sentier, chemin, passage, piste ou layon… en montagne ou à la campagne, les voies de communication sont, pendant des siècles, limitées à de modestes et étroits tracés où les seuls pas de l’homme – et parfois de l’animal – peuvent prendre place. À Chamonix, le portage est incontournable et quotidien.

Diaporama de l’article

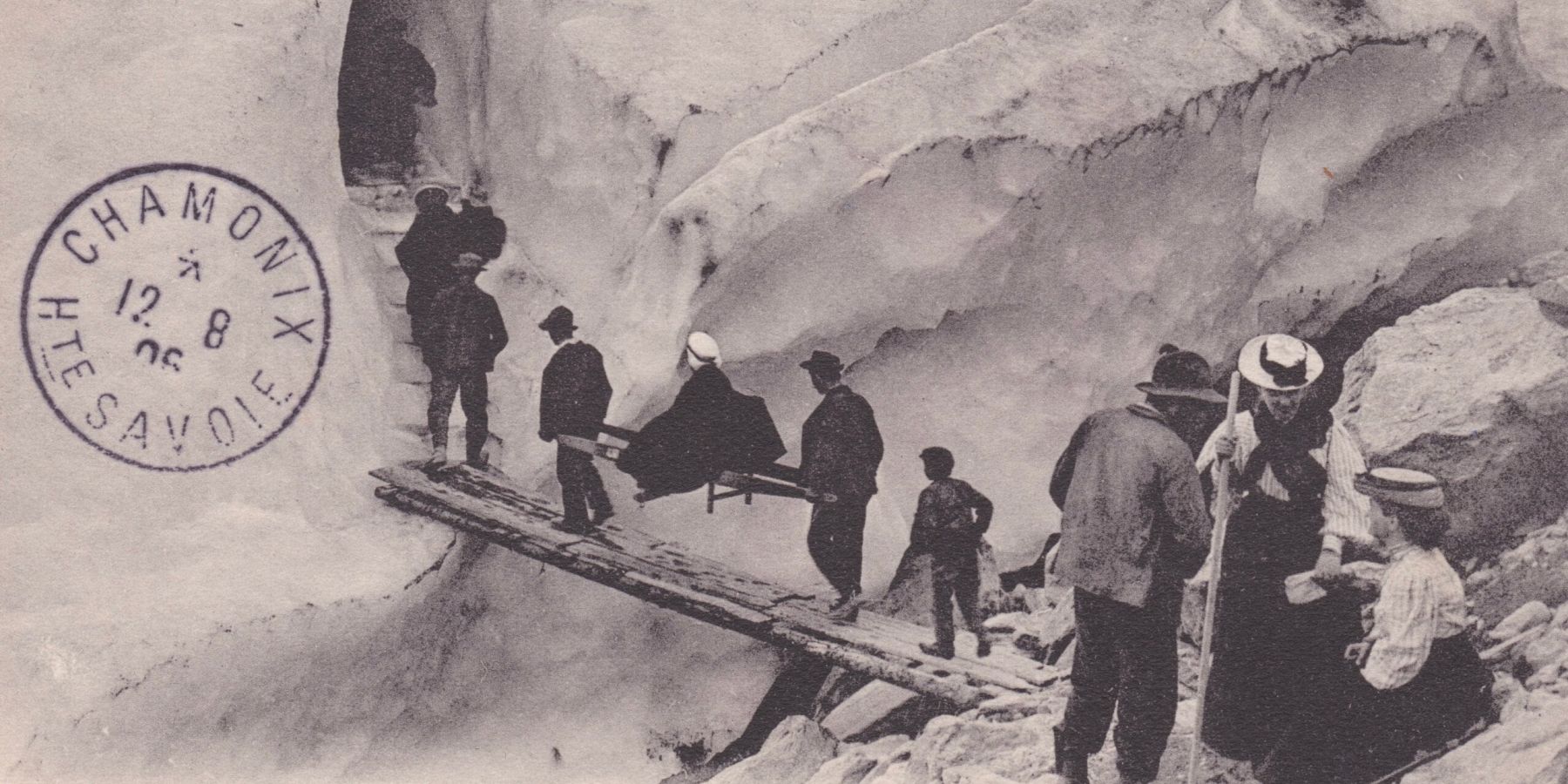

1906 – Chaise à porteurs à l’entrée de la grotte du glacier des Bossons

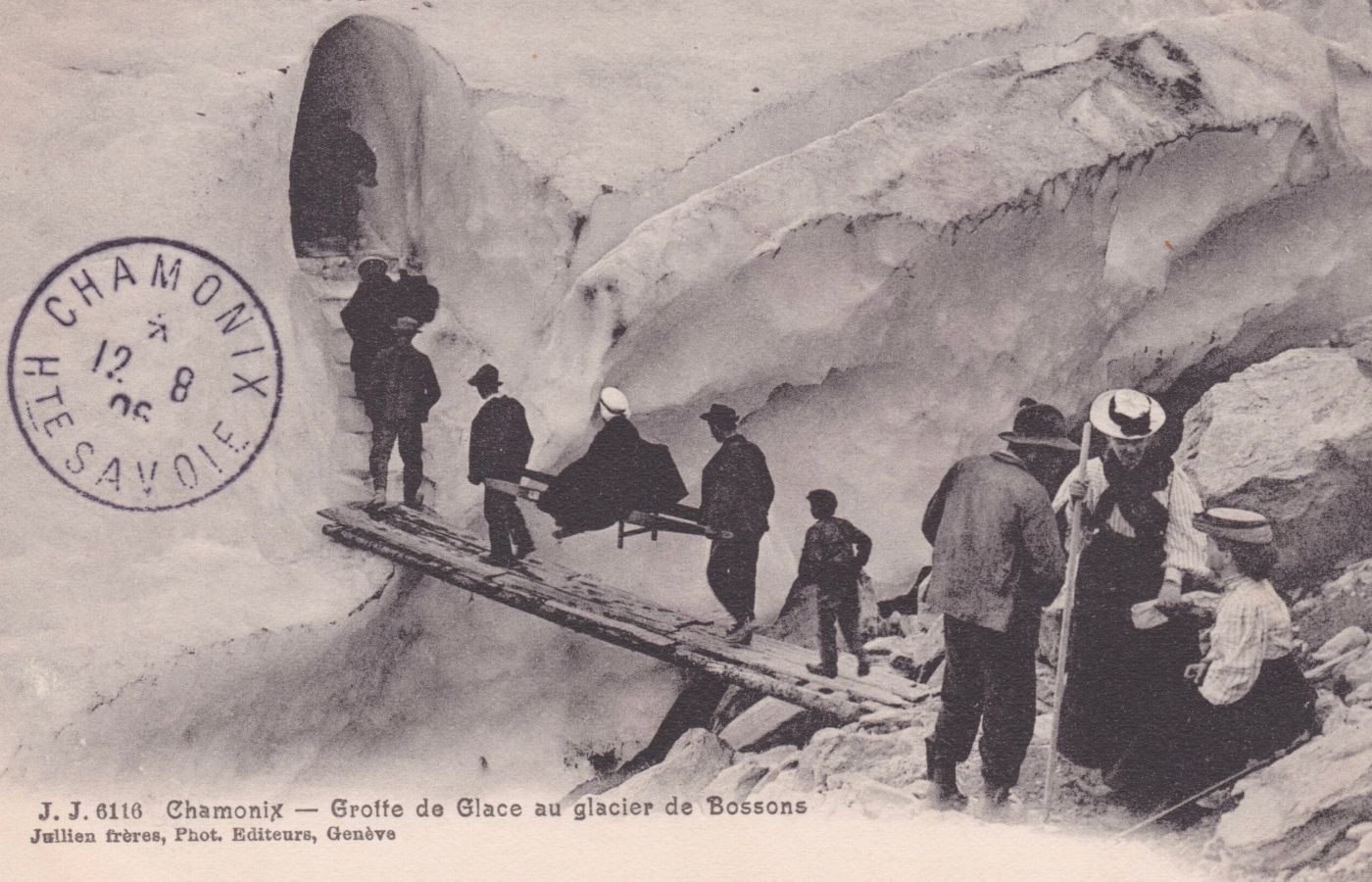

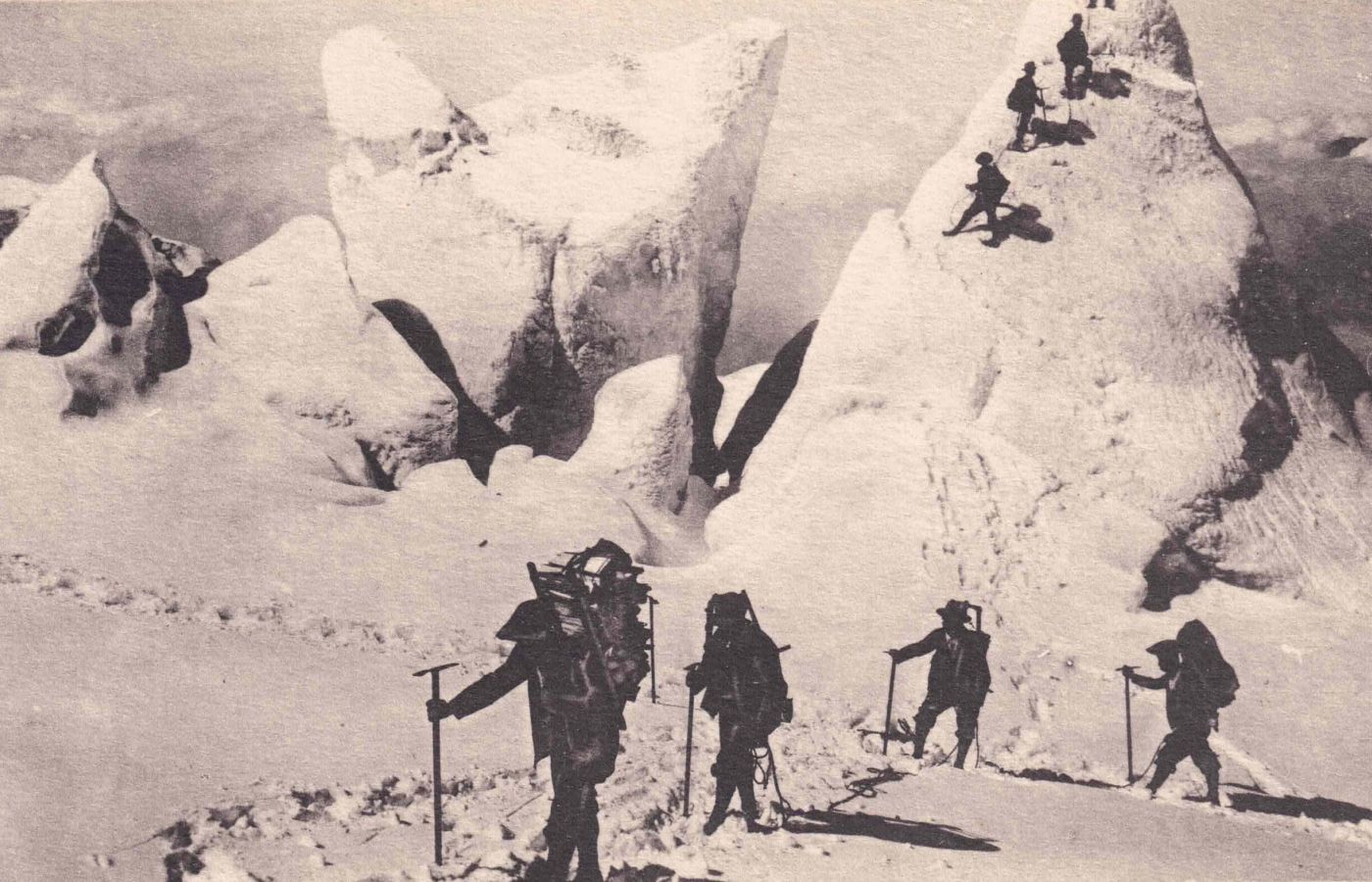

Porteurs sur l’itinéraire du refuge des Grands Mulets

2008 – Pascal Payot porte sur son dos les ustensiles pour l’alpage de Blaitière-Dessous

Roland Ravanel (à droite), porteur pour le refuge du Couvercle. Ici au départ du Montenvers.

Chaise à porteurs d’autrefois

1970 – Un porteur pour le refuge du Jardind’Argentière

Sentier, chemin, passage, piste ou layon… en montagne ou à la campagne, les voies de communication sont, pendant des siècles, limitées à de modestes et étroits tracés où les seuls pas de l’homme – et parfois de l’animal – peuvent prendre place.

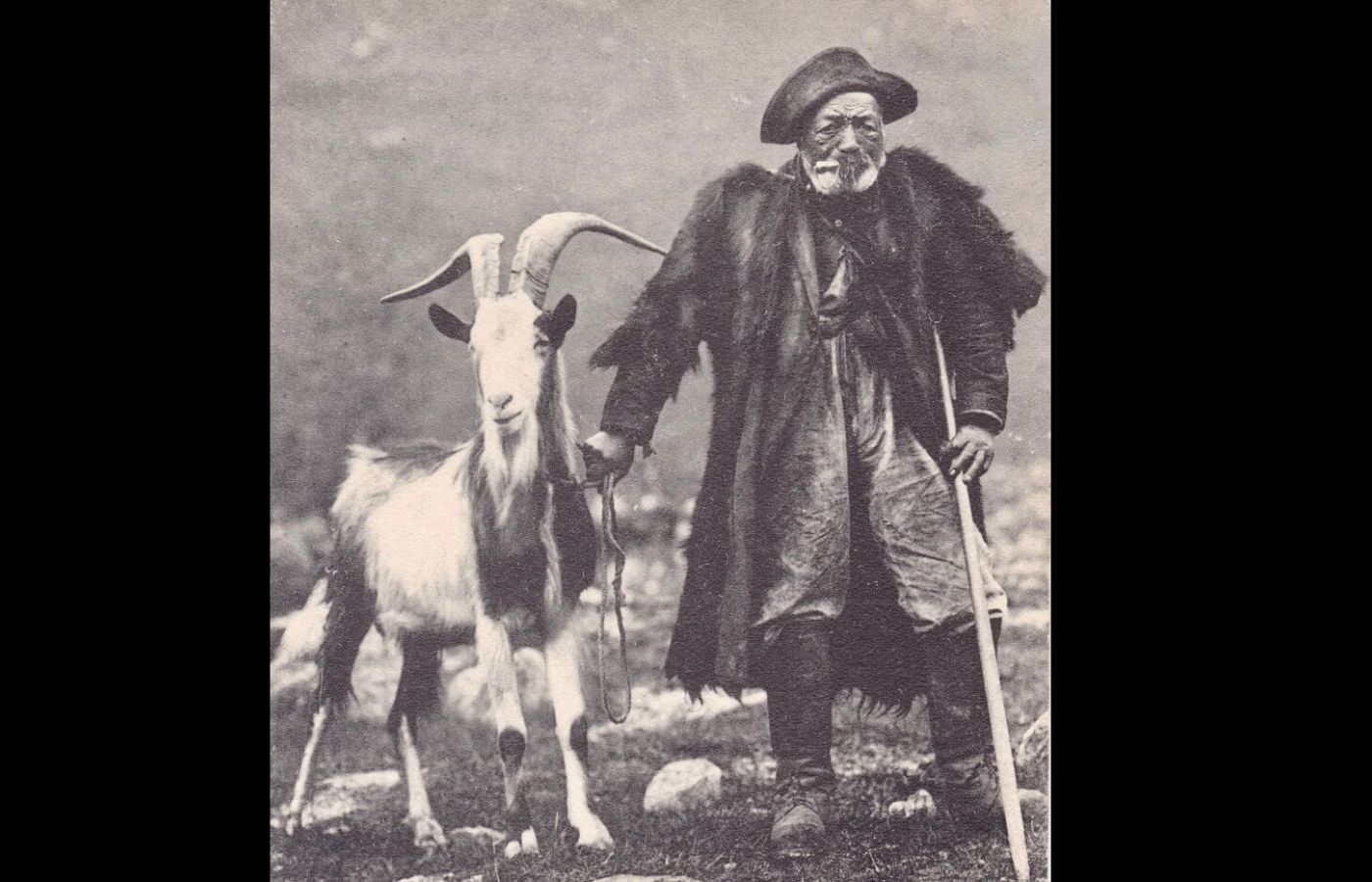

En montagne, tous les habitants connaissent, depuis leur plus jeune âge, cette nécessité de porter à dos d’homme ou à bras, nécessité incontournable pour leur survie en montagne (parois abruptes, neige, rochers…). Dès l’âge de 14 ou 15 ans, habitués dès l’enfance à une participation collective pour faire face au quotidien de la famille, les jeunes gens souhaitent et doivent aider. Pourtant, dans tous les cas, le portage à dos d’homme reste un travail difficile. Fatigant, éprouvant pour les organismes (dos, genoux) des jeunes gens, il n’est accepté que parce qu’il constitue une activité lucrative ou un avantage : gain d’argent pour les familles, exemption des corvées de village, constitution d’une liste de courses… Sa substitution à un autre mode de transport grâce à des animaux domestiques ou de nouvelles techniques sera toujours bienvenue.

Portage nécessaire pour les activités agro-pastorales (depuis le Moyen Age)

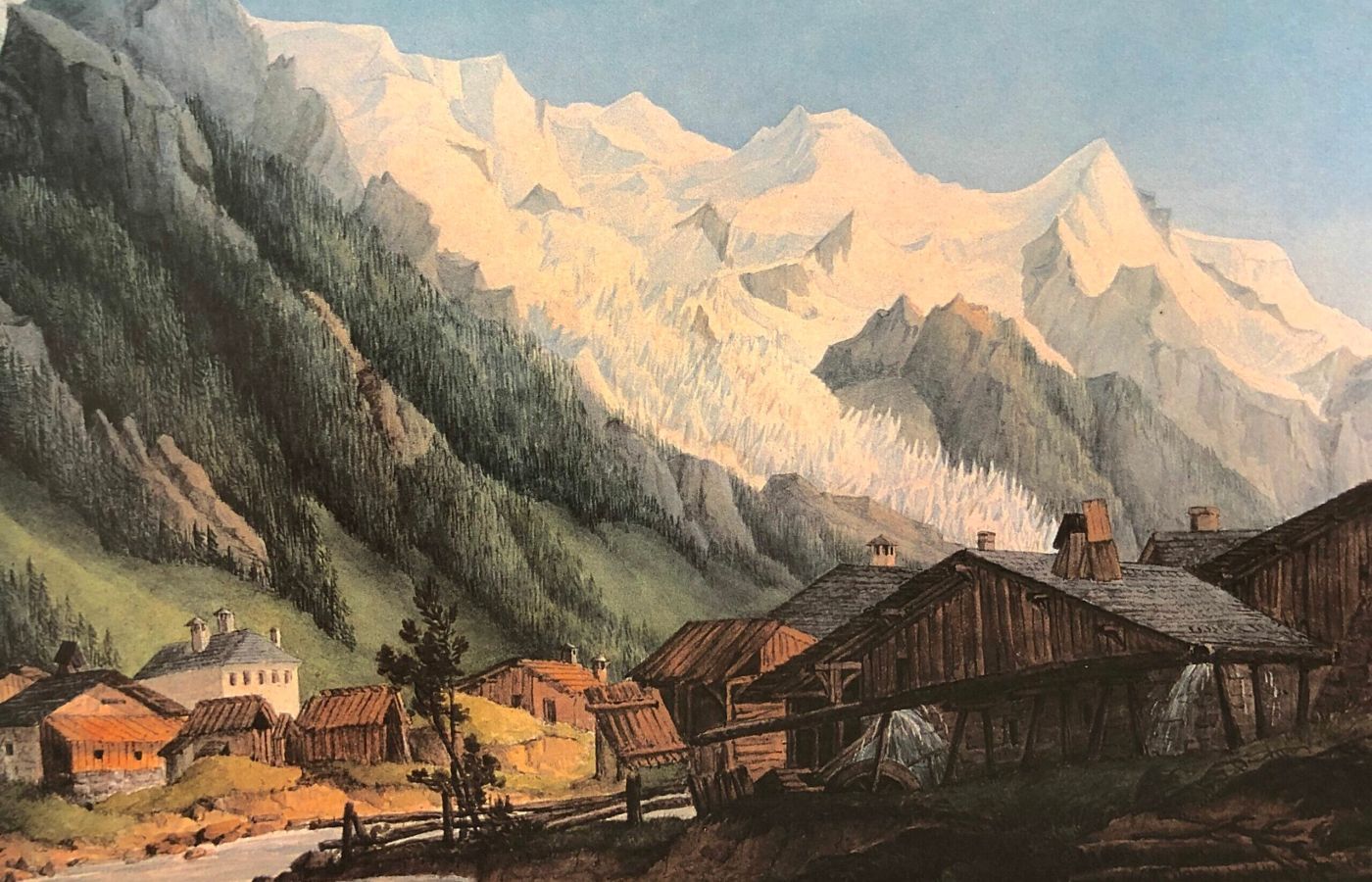

Portages au cours des activités agricoles : portage des trosses de foin ou des gerbes de céréales jusqu’à la grange, des récoltes depuis le champ ou le verger jusqu’à la ferme, des tonnelets de vin depuis la vigne.

Portages dans les alpages : portage du bois de construction des chavannes et écuries, des ustensiles et outils nécessaires à l’activité, ainsi que quelques denrées, des fromages à ramener dans la vallée à la fin de la saison d’estive.

Portages dans les forêts : les outils à porter sur le lieu de la coupe : scies, haches… Le bois exploité à descendre dans la vallée, vers les scieries ou bois de chauffe.

Portages rémunérés pour des itinérants XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe…

Lors des missions évangéliques initiées par Rome et les Evêchés : Les bagages des missionnaires et de leurs ustensiles évangéliques lors de leurs déplacements en montagne (passage des cols à haute altitude)

Lors des voyages des colporteurs qui passent d’une vallée à l’autre : La balle de bois contenant les objets et produits à vendre : rouleaux de tissu…

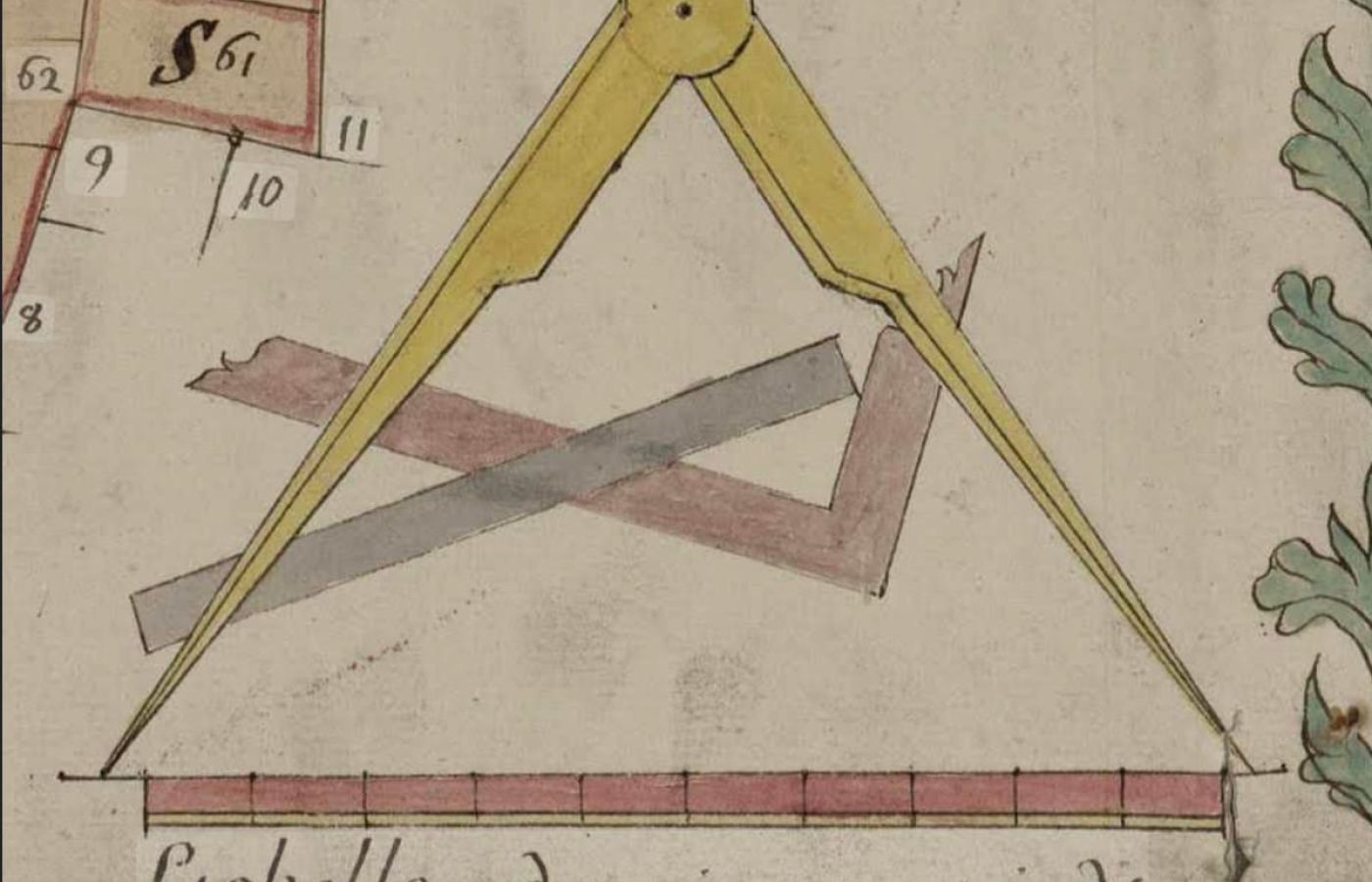

Lors des voyages des géographes et autres savants : les pesants et fragiles appareils de mesure : altimètres, baromètres, théodolites… voire en chaise à porteur, le savant lui-même à l’instar de Jules Janssen

Lors des voyages des peintres puis des photographes : le matériel nécessaire pour peindre (chevalet, toiles et couleurs) puis matériel pour développer sur place (chambre noire, flacons, plaques de verre…)

Portage pour les activités touristiques

Pour les excursionnistes dans la vallée et sur les chemins (XVIIe, XVIIIe, XIXe), le portage des bagages des visiteurs au cours des excursions constitue une nouvelle ressource pour la famille.

Lors de travaux de haute montagne : construction des refuges (XIXe et XXe), le portage constitue une ressource pour la famille ou peut remplacer l’obligation aux corvées. Lors la construction du refuge de la Charpoua, le chalet est monté place de la gare puis démonté et transporté par le train au Montenvers. Stocké sur place en attendant le printemps, il sera ensuite chargé sur une luge et glissé jusqu’à la rive droite de la Mer de Glace et enfin porté à dos d’homme à destination.

Lors de la construction du refuge Vallot : plus de 100 guides et porteurs de la vallée sont embauchés pour acheminer les pièces de bois depuis le pavillon de Pierre Pointue (où ils ont été transportés à dos de mulet) jusqu’au col du Dôme avec une halte aux Grands Mulets.

Lors de la construction du téléphérique de l’Aiguille du Midi : des guides de Chamonix et de Courmayeur sont recrutés pour monter du col du Midi jusqu’au sommet de l’aiguille, le futur câble du téléphérique par faisceaux de 30 kg.

Pour le fonctionnement des refuges, véritable ressource pour la famille, tant pour le gardien que pour les porteurs qui constituent un lien quotidien entre la vallée et la montagne. Pour l’équipement intérieur (ex : Ulysse Borgeat a porté le fourneau de près de 80 kg au refuge du Goûter) ; pour l’approvisionnement des refuges pendant la saison d’été. Emploi du « crochet » ou « oiseau ».

Pour le secours en montagne où s’est instaurée une réelle solidarité en haute montagne, il est indispensable de porter secours aux blessés et de les rapatrier dans la vallée grâce à l’usage du « cacolet ».

Pour apprendre le métier de guide : auprès d’un sénior, tuteur, modèle. Lors des courses simples dans un premier temps, le porteur se charge du matériel des clients (vêtements…)

Pour les courses plus difficiles (mont Blanc), le porteur pourra mémoriser l’itinéraire choisi par le guide (ex : Jean Mugnier porteur pour Henriette d’Angeville lors de la 1ère féminine au mont Blanc). À la suite de ces expériences, le porteur établit la liste des courses réalisées avec un guide, lequel se porte garant des qualités et capacités du porteur (ex : jury de la Compagnie des Guides pour son admission à la Compagnie fin XIXe)