Blaise Cendrars au Plan de l’Aiguille

La littérature, Les refuges et buvettes

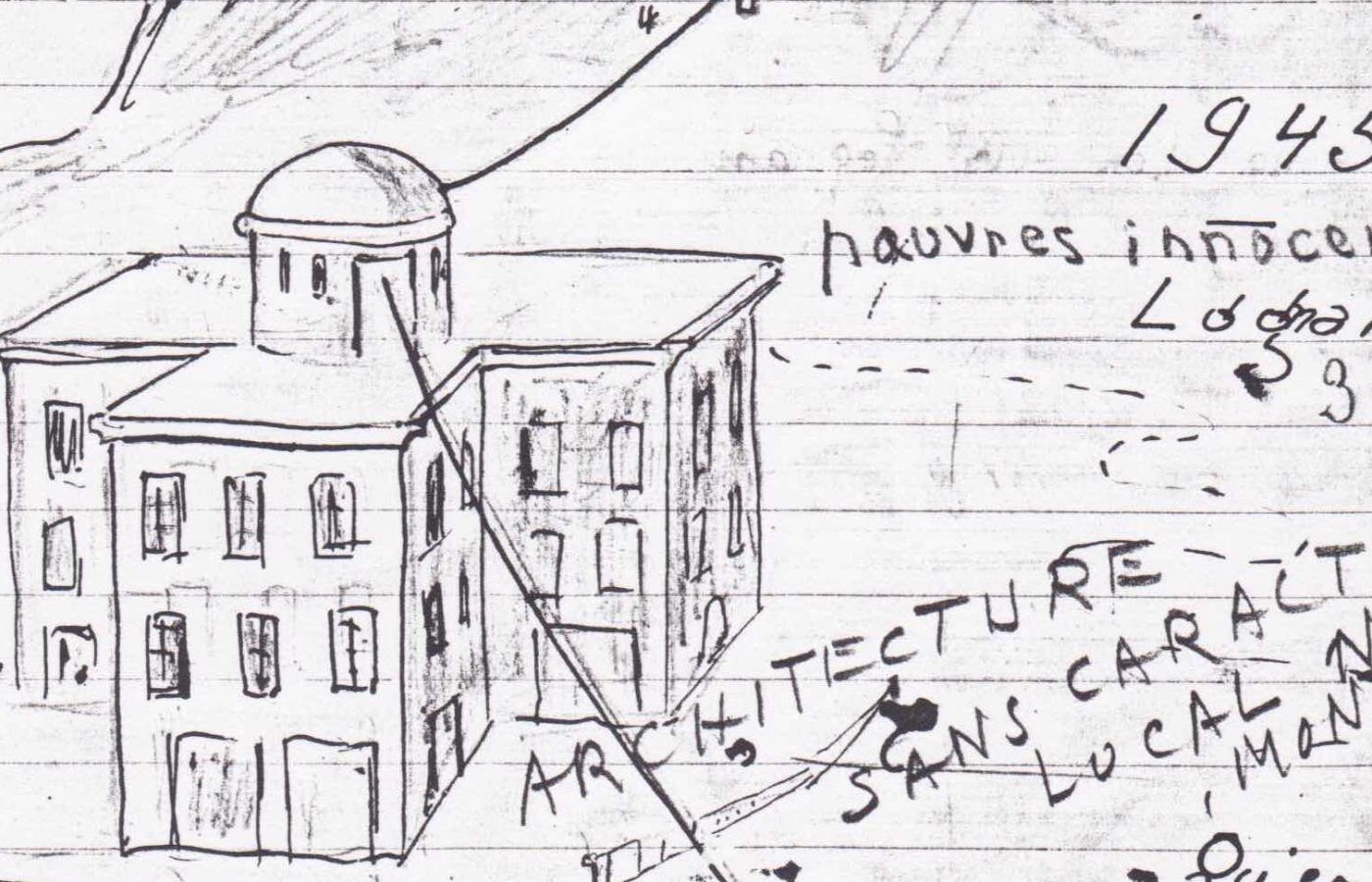

Bien que de nationalité suisse, Blaise Cendrars (de son vrai nom : Frédéric Louis Sauser), s’engage volontaire dans la Grande Guerre. Il en reviendra vivant, mais amputé du bras droit. Dans l’impossibilité d’écrire, il enregistre ses textes sur des rouleaux de cire : c’est ce qu’il fera au cours de ce mois de mars 1925, reclus au refuge du Plan de l’Aiguille. De là-haut, il observe la vallée de Chamonix, ses va-et-vient et ses animations…

Diaporama de l’article

-

Légende photo :

Légende photo :Le refuge du Plan de l’Aiguille en 1924

-

Légende photo :

Légende photo :Des rouleaux de cire enregistreront le texte de l’écrivain.

-

Légende photo :

Légende photo :Un portrait de l’écrivain et qu’il devait être lors de son séjour au refuge du Plan de l’Aiguille

-

Légende photo :

Légende photo :Le livre « le Plan de l’Aiguille » paru aux Editions « Au Sans pareil » à Paris en 1929.

Chalet du Plan, le 1er mars 1925

La nuit est bleue. Je ne dors pas.

Je regarde par la fenêtre.

La nuit est de plus en plus bleue. C’est l’aube. Ou presque.

Durant février il pleuvait. Maintenant la grande tempête de fœhn est tombée. L’hiver recommence. Il neige.

La nuit est bleue.

Durant février il pleuvait. Durant tout le mois de février j’ai dicté le petit cahier de Mireille. Des avalanches roulaient dans la vallée. La première s’est détachée du Brévent. Je l’ai très bien vue. Une autre, qui venait de Bel-Achat, a coupé la voie ferrée aux Gaillands. J’ai poussé un jour jusqu’à Pierre Pointue. Le Taconnaz et le glacier des Bossons écumaient. La Jonction était pleine de tonnerres. En face de moi le mont des Corbeaux était tout emmitouflé de nuages sales qui pissaient dans la vallée. Ils pissaient sans s’arrêter. Seules, les cimes du haut étaient pures. Les brouillards arrivaient juste à la hauteur du Plan, au niveau de ma porte. De partout, j’entendais l’eau dégouliner dans la vallée, l’eau et de furieux coups de vent. Mais la nuit il gelait dur. Des roches se détachaient la nuit du flanc de l’Aiguille.

Je suivais tous ces bruits la nuit.

À la première accalmie, je descendais à Chamonix, d’où je remontais par n’importe quel temps, dès que j’en avais assez, même en pleine tempête, même la nuit. J’y suis allé une demi-douzaine de fois. Peut-être plus. Je sais bien que les guides disent que je suis fou et que l’on se raconte toutes espèces d’histoires sur moi dans les auberges. On me montre du doigt quand je passe. « C’est l’Anglais, le fou ! » On prétend que je vais me tuer. Moi, moi j’aime lutter avec les éléments : la tempête, la nuit ne me font pas peur, ni la dure grimpée, l’hiver, par les Tissours et le chalet du Trois. Cela me rappelle la plus belle époque de ma vie, aux Belleny et à Port-Déception quand… Je sais bien que je n’irai plus jamais surprendre les baleines quand elles s’accouplent. Ce spectacle, ah !…

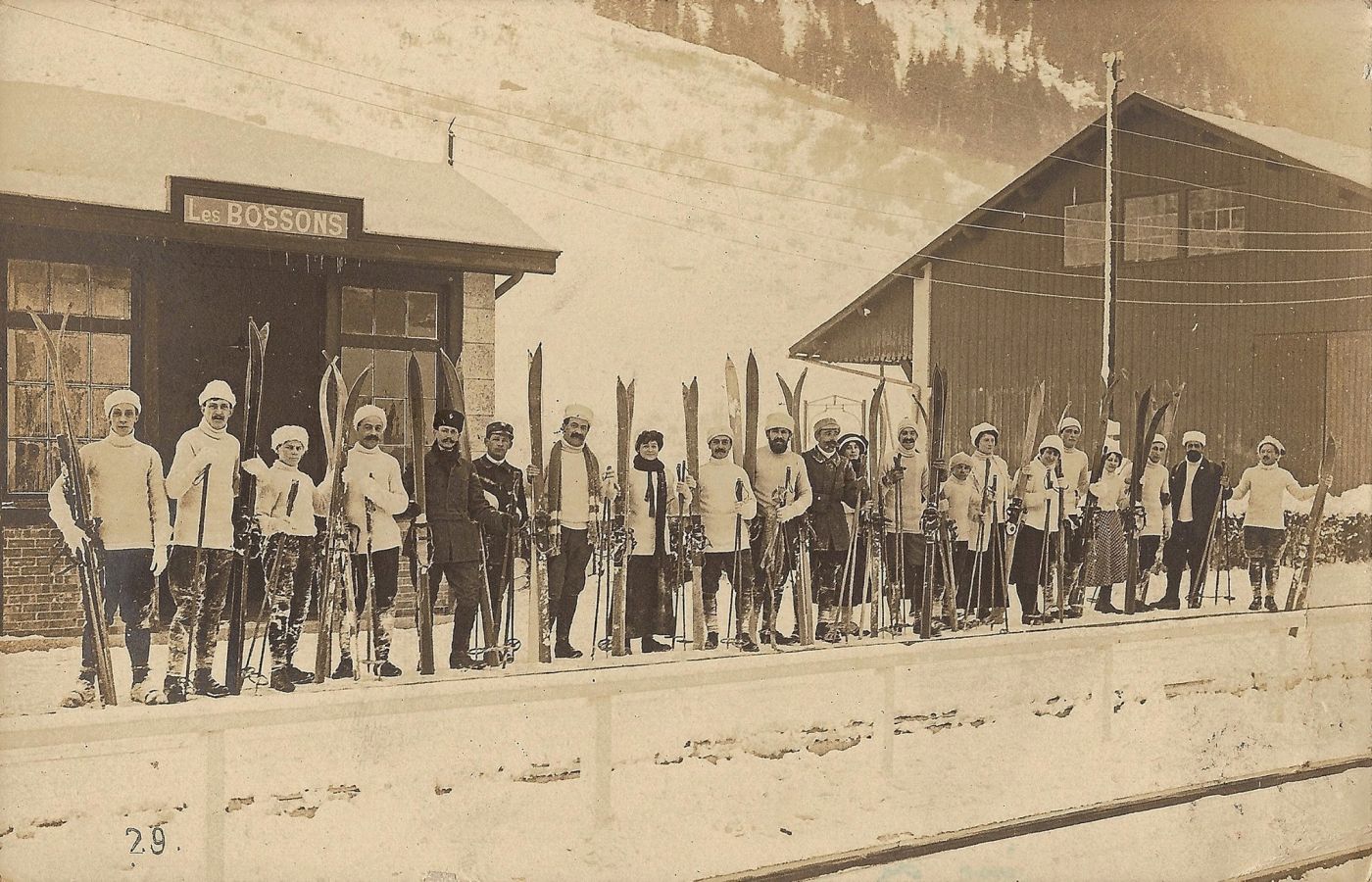

Fin de saison. On ferme. Il n’y a plus personne à Chamonix. C’est fini. Le dernier train direct avec un wagon-salon est parti. Les pistes de bobs sont abandonnées. Les sports d’hiver terminés, il n’y a donc plus de concours sur les patinoires, plus d’oriflammes, plus de voix ni de cris qui montaient jusqu’à moi, plus de fanfares. C’est peut-être ce trou que fait soudainement dans ma vie le départ de la foule et des musiciens qui me fait quitter le chalet et descendre si souvent en ville. Merci, merci donc aux mondains et aux amateurs, maintenant qu’ils sont partis.

Le Majestic est désert. On boucle. On met des housses dans les salons et les mille chambres se ferment à clé l’une après l’autre. Chaque jour, les volets d’un nouvel étage sont cloués. Il y a des monceaux de matelas dans les corridors et c’est par faveur spéciale que l’on me réserve encore pour quelque temps mon appartement d’angle au premier étage qui me sert de pied-à-terre quand je descends à Chamonix. Mais je sais bien que je suis un gêneur. Les domestiques partent également. On les rencontre aux alentours de la gare. Ils attendent l’heure du train. Ils boivent du vin blanc dans les auberges. Devant chaque café il y a des valises sur le trottoir, de vieilles valises gonflées, bâillantes, dépareillées, dont les étiquettes se décollent. Elles se mouillent. Après le dernier train de luxe, il y a maintenant tous les jours un train qui est pris d’assaut par des femmes de chambre en chapeau et des garçons d’étage qu’on ne reconnaît pas parce qu’ils vous offrent à boire et vous tutoient. Le portier vient encore, tous les matins, fumer sa pipe dans le dernier fauteuil du hall. Quand il y a une éclaircie, il braque le télescope de l’hôtel sur le Mont-Blanc. Il le fait fonctionner sans mettre un sou dans la fente de l’appareil. Maintenant qu’il n’y a plus de clients, c’est gratuit. Il m’appelle chaque fois que j’arrive pour me montrer la fumée qui sort de mon chalet. Là-haut, j’ai du feu.

– Alors, vous êtes encore descendu, monsieur Jacques ? Vous vous ennuyez tout seul. Mais il n’y a plus personne ici. On ferme.

Le portier est en civil et ne se rase plus. Il fume une vieille pipe culottée. Je lui demande du feu. Il m’appelle toujours M. Jacques parce qu’il croit que je m’appelle Jacques. En bon Suisse, il n’a jamais su prononcer mon nom.

On ferme. Il pleut. On ferme. Tout est détrempé. On patauge dans la neige boueuse et le fer des traîneaux grince souvent sur le pavé. Comme toujours en fin de saison, il y a quelques retardataires. Cette année, ce sont trois femmes qui n’ont pas pu régler leur compte d’hôtel. La direction du Majestic les a refoulées du palace au petit hôtel Payot (…)

Au chalet le 17 mars

La nuit est bleue. Le jour, je parle dans ma machine. La nuit, je sors.

Je ne dors pas.

Depuis quinze jours, les nuits sont bleues, d’un bleu extraordinaire. Depuis quinze jours il fait beau. Depuis quinze jours il gèle. Il regèle. C’est l’hiver. Le vrai. Naturellement, les amateurs ne reviennent pas et c’est pourtant maintenant qu’il ferait bon de luger. En février, quand il pleuvait, il y avait encore des concours de ski dans la vallée. Pourquoi ? Tous les hôtels sont fermés. Chamonix est vide. Même les habitants du pays restent enfermés chez eux. Probablement qu’ils dorment. C’est aujourd’hui une race dégénérée. Par ces belles journées ensoleillées et ces belles nuits si froides, si divinement froides, je ne vois personne dans la vallée. Jamais personne sur les routes, même à la lunette. Je n’entends pas le moindre bruit. J’ai beau me pencher sur la vallée, rien ne bouge. Je crois même que les trains n’arrivent plus. Je fume ma pipe. Pas un oiseau. Pas un cri.

Personne ne vient.

De tout l’hiver, je n’ai eu qu’une seule fois une visite, ici. Naturellement, c’était un Anglais.

Quelques jours après le Nouvel An, je vois monter une cordée de trois. J’éclate de rire en les voyant. C’était tellement inattendu ! Et voilà qu’ils s’arrêtent sur le terre-plein, devant ma porte. L’Anglais me salue en portant la main à son passe-montagne en poil de chameau, moi, j’éclate encore une fois de rire, car j’étais tête nue. Naturellement, nous ne nous adressâmes pas la parole. L’Anglais m’envoya son guide comme intermédiaire. C’était le Géant, un arrière petit-neveu du grand Jacques Balmat, dit le Mont-Blanc, de cet homme fameux qui s’est perdu dans ces montagnes en cherchant de l’or dans les glaciers.

Le Grand Balmat n’était pas fou. J’ai vu quelques petits grains d’or ramassés aux sources de la Diosaz et j’ai entendu dire que c’est dans ces parages-là, mais de l’autre côté de la montagne, dans le glacier du Ruan, que Jacques Balmat a disparu pour toujours. D’ailleurs, il ne s’agit pas de l’or, mais des pruneaux du Grand Balmat.

Je me suis souvent fait raconter cette histoire par les guides et les porteurs.

Quand le Grand Balmat eut atteint en premier et tout seul la cime du Mont-Blanc, il paraît qu’il y avait trois pruneaux dans sa poche et qu’il les ensevelit dans la neige du sommet pour laisser un témoignage de son exploit. Tous les guides qui atteignirent par la suite le sommet cherchaient ces trois pruneaux mais pas un seul n’eut la chance de mettre la main dessus. Cent et quelques années plus tard, quand on creusa un puits dans la calotte de glace du sommet pour atteindre la roche de l’aiguille qui est en dessous afin d’établir solidement les fondations de l’observatoire Janssen, on trouva à une quarantaine de mètres de profondeur, trois noyaux de pruneau. Il n’y avait pas de doute, c’était ceux du Grand Balmat. Cette trouvaille déclencha immédiatement une terrible bataille entre les hommes qui travaillaient là. Chacun voulut s’approprier ces reliques auxquelles les montagnards attribuaient des vertus de protection et de chance. Par la suite, tous les hameaux de la vallée vécurent sur le pied de guerre. Il y eut des vendettas farouches dans la région, des haines de clan, des frères ennemis, des crimes compliqués, de bizarres accidents de montagne, des incendies de chalets, une lutte sourde autour de la possession des trois noyaux.